L’administration Trump vient de retirer toutes les subventions fédérales à la prestigieuse université de Harvard. Une décision inédite et brutale, fondée sur un cocktail explosif d’accusations allant de l’endoctrinement idéologique à la mauvaise gestion financière. Mais derrière cette rupture spectaculaire se joue une bataille bien plus large entre pouvoir politique et élites académiques.

Harvard dans le viseur de l’exécutif

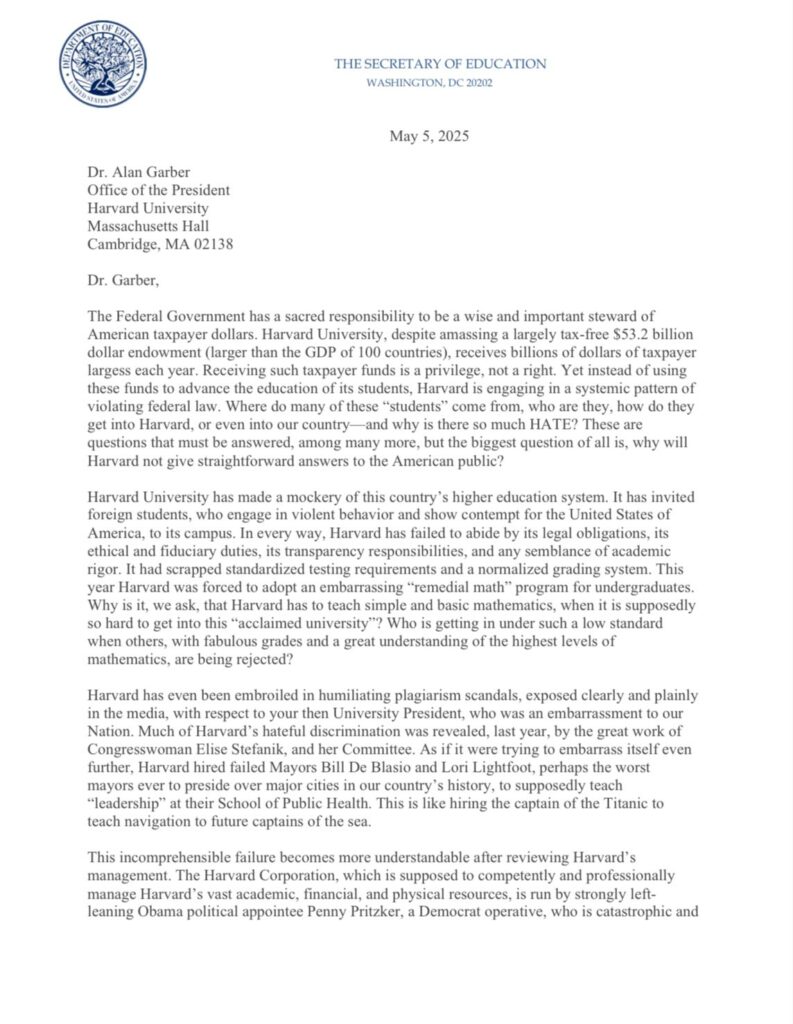

L’annonce est tombée comme un couperet : l’université de Harvard, institution fondée en 1636 et fleuron de l’élite intellectuelle américaine, ne recevra plus un dollar de fonds publics. Dans une lettre officielle envoyée à son président par intérim, Alan Garber, la secrétaire à l’Éducation Linda McMahon justifie cette mesure par une série d’accusations graves. À commencer par une gestion financière jugée douteuse malgré une dotation colossale de plus de 53 milliards de dollars – un pactole supérieur au PIB de nombreux pays.

Selon l’administration, cette fortune n’a pas empêché l’université de s’endetter à hauteur de 8 milliards de dollars. Plus grave encore : Harvard continuerait de pratiquer une politique d’admissions discriminatoire, en violation d’une décision récente de la Cour suprême qui interdit les critères raciaux dans les sélections universitaires. L’administration dénonce également une dérive idéologique du campus, décrit comme un « incubateur de griefs » plus que comme un sanctuaire du savoir.

Un contexte politique explosif

La décision n’est pas uniquement budgétaire. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de l’administration Trump visant à affaiblir ce qu’elle perçoit comme les bastions du progressisme, souvent accusés de déconnecter les élites du peuple américain. Harvard incarne ici une cible parfaite : riche, influente, libérale, mondialisée.

L’exécutif reproche à l’université non seulement d’avoir abaissé ses critères d’admission (en supprimant les tests standardisés), mais aussi d’héberger des étudiants étrangers accusés d’hostilité envers les États-Unis. Les récents scandales de plagiat impliquant l’ancienne présidente de Harvard, la nomination controversée d’ex-maires démocrates comme enseignants, ou encore l’opacité supposée de la gouvernance de l’institution, viennent alourdir le dossier.

Une rupture aux implications multiples

Cette coupe budgétaire est loin d’être anodine. Les subventions fédérales soutiennent de nombreux programmes de recherche, de bourses étudiantes et de coopération universitaire. Même si Harvard peut compter sur sa généreuse dotation pour compenser cette perte, la décision crée un précédent : pour la première fois, une grande université américaine est explicitement sanctionnée pour des raisons politiques et idéologiques.

Elle soulève aussi une question plus profonde : faut-il conditionner le financement public des universités à une certaine conformité idéologique ou juridique ? L’administration estime que oui. Selon la lettre, Harvard pourra continuer à fonctionner, mais uniquement en s’appuyant sur ses ressources privées. En clair : elle doit choisir entre réforme et autonomie.

Vers un tournant du modèle universitaire américain ?

Cette décision marque potentiellement un tournant pour l’enseignement supérieur aux États-Unis. Elle ouvre la voie à un nouveau rapport entre État et universités, où les financements publics pourraient être utilisés comme leviers d’influence politique. D’autres établissements pourraient être tentés de revoir leur gouvernance ou leurs programmes pour éviter de subir le même sort.

Dans l’immédiat, Harvard n’a pas encore officiellement réagi. Mais la rupture est désormais consommée. Plus qu’une simple affaire de dotation ou de respect des normes, c’est une vision de l’université qui est en jeu : entre liberté académique et conformité institutionnelle, autonomie financière et dépendance publique.