Opinion / Mines d’or au Burkina : Vers une exploitation rentable et responsable ou nouveau risque de rente extractive ?

Le 23 octobre 2025, le gouvernement burkinabè a

ratifié un prêt de 30 milliards FCFA (53,1 millions de dollars) accordé par la

Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) pour « renforcer les capacités

opérationnelles » des mines de Boungou et Wahgnion. Le coût total du projet est

estimé à 33,21 milliards FCFA, la contrepartie nationale étant de 3,21

milliards FCFA.

Un financement qui change-t-il le modèle

d’exploitation ?

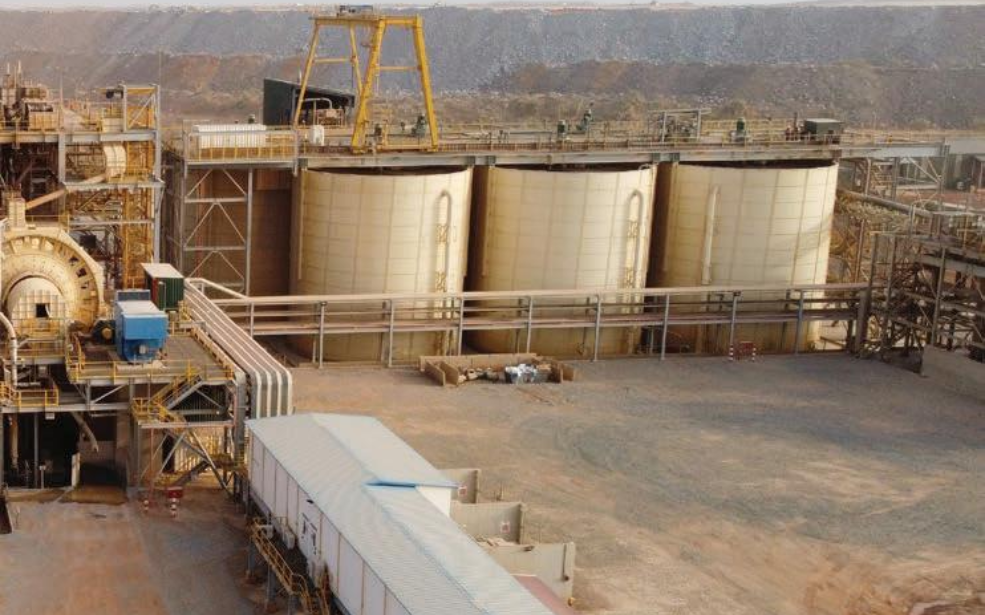

Sur le papier, oui. Le projet cible quatre volets

opérationnels : achat d’équipements modernes (foration, extraction, transport,

production), sécurisation et assèchement des fosses à Boungou, rehaussement du

parc à résidus et raccordement électrique, ainsi que la construction d’une phase

1 d’un parc à résidus de 2,4 millions de tonnes et d’une ligne électrique de 76

km pour Wahgnion. Ces investissements peuvent améliorer le rendement et la

sécurité technique des sites.

Mais la modernisation des moyens techniques ne

suffit pas à elle seule à renverser un modèle extractif classique. Trois

éléments clés détermineront si ce financement mutera en création de valeur

locale ou reste une simple pompe à production pour revenus d’État :

1.

Clauses d’intégration locale : pour transformer le modèle, le contrat doit prévoir des obligations

claires — pourcentages d’achats locaux, quotas d’embauche locale et programmes

de formation.

2.

Transferts technologiques : acquisition d’équipements + plan de formation conduisent à des emplois

qualifiés durables.

3.

Partage des revenus : mécanismes transparents pour canaliser une partie des recettes vers le

développement local (infrastructures, santé, éducation).

À ce stade, ni la BOAD ni le Gouvernement n’ont

rendu publics les détails contractuels (taux, maturité, conditions de

remboursement, ou clauses sociales et environnementales). Sans ces éléments, la

modernisation reste incomplète sur le plan sociétal et économique.

Effet attendu sur l’économie locale et nationale

Les gains potentiels sont concrets : hausse de la

productivité, amélioration de la récupération d’or, recettes fiscales accrues

et infrastructures (électricité) pouvant bénéficier aux populations riveraines.

Si la ligne électrique et les travaux sont mis en place, on peut voir un effet

d’entraînement : meilleures routes, approvisionnement électrique, et

opportunités pour PME locales (maintenance, logistique, services).

Mais attention : ces effets positifs sont

conditionnels. Les questions à trancher sont notamment :

- Combien d’emplois permanents seront créés ? Combien de formation

locale ?

- Quelle part des marchés (fournitures, maintenance) ira aux PME

burkinabè ?

- Les recettes supplémentaires seront-elles affectées à des projets

publics locaux mesurables ?

Sans réponses publiques à ces questions, le

bénéfice macroéconomique reste hypothétique.

Garanties pour que collectivités et environnement

ne soient pas les perdants

La mention d’un parc à résidus et des opérations

d’assèchement est positive — mais la promesse vaut si elle repose sur une ESIA

(Évaluation d’Impact Environnemental et Social) robuste, publique et suivie.

Autrement dit : décisions techniques + obligations contractuelles + contrôle

citoyen. Points essentiels :

- Publication et contrôle de l’ESIA :

mesurer les risques sur nappes phréatiques, biodiversité et terres

agricoles.

- Comités locaux de suivi :

impliquer collectivités, ONG et autorités indépendantes pour suivre

l’application des mesures d’atténuation.

- Fonds de développement local :

mécanisme budgétaire dédié et transparent alimenté par une fraction des

recettes minières pour compenser impacts et financer infrastructures.

Les précédents montrent qu’un parc à résidus mal

géré devient une source durable de pollution et de conflit. Le Burkina a déjà

traversé des épisodes où la gouvernance minière a été mise à l’épreuve :

nationalisations, réformes du code minier et tensions avec investisseurs

étrangers montrent que le cadre institutionnel évolue fortement. Il faut donc

des garanties contractuelles explicites et des moyens de contrôle indépendants.

Rôle des entreprises locales et des PME

La modernisation offre une fenêtre d’opportunité

pour les entreprises locales, à condition qu’elles soient intégrées dès la

conception du projet. Les leviers pratiques :

- Clauses d’achats locaux dans les

marchés publics pour équipements non spécialisés et services

(restauration, transport, sécurité non armée).

- Pépinières de sous-traitants :

programmes de montée en compétence subventionnés (maintenance mécanique,

électrique, logistique).

- Accès au crédit :

faciliter les garanties et lignes de crédit (banques locales,

microfinance) pour que les PME puissent répondre aux marchés miniers.

Sans politique industrielle minière volontariste,

la chaîne de valeur restera capturée par fournisseurs étrangers ou grandes

firmes internationales, limitant les retombées locales.

Risques majeurs à surveiller

1.

Transparence financière : absence de détails publics sur le prêt (taux, maturité, conditions) crée

un risque budgétaire. Les contrats doivent être rendus publics ou au moins

soumis à une revue parlementaire.

2.

Sécurité : la persistance d’insécurité dans certaines zones du Burkina alourdit les

coûts et peut interrompre la production. Les décideurs doivent intégrer des

scénarios de risque et des garanties d’assurance.

3.

Rente sans développement : si l’État capte les recettes sans investissements ciblés pour le

développement local, la population ne verra pas d’amélioration tangible —

facteur potentiel de frustration sociale.

Vers quel modèle penche-t-on ?

Le prêt BOAD est un signal politique et financier

fort : l’État veut remettre en valeur des actifs qu’il contrôle et moderniser

la production. C’est une bonne nouvelle technique. Mais la transformation

structurelle (plus de valeur locale, emplois durables, protection de

l’environnement) dépend entièrement des clauses et mécanismes de gouvernance

autour du financement et de l’exécution. Sans ces garde-fous, le projet risque

de renforcer la rente extractive plutôt que d’installer une chaîne de valeur

inclusive.

Zinia Farnandiz Sep 28, 2024

Absolutely loved this post! Your tips on how to style a blazer are spot on. Keep up the great work, can’t wait for your next post!

Loren Watson Sep 18, 2024

Cover broad of topic in web development industry. Explained a lot of basic programming knowledge with easy to understand explanation.

Walter White Sep 29, 2024

Employees who have the flexibility to work remotely often report higher job satisfaction. This can lead to increased employee retention workforce.